натуралист, руководитель клуба «Эко-тур72»

Его открытия — от маленьких бабочек до скелета гренландского кита — самого большого животного в Тюменской области. Его путешествия начинаются чуть ли не с порога родного дома и уводят вместе с единомышленниками за тысячи километров. Он запросто ныряет в прошлое, где паслись мамонты и динозавры, и мечтает о будущем, где музеи будут нескучными, а туристы — принципиально бережными к природе.

Раньше такое чувство вызывали экспедиции, теперь — экотуры. Сейчас даже больше, ведь в экотуры я могу пригласить только порядочных людей, которые не пьют, не курят, не ноют, не устают... У меня большой список «НЕ»! Эти поездки я сам планирую, широта охвата территории почти не ограничена. Экотуризм — это показ дикой природы, ее заповедных участков, которые ни сном, ни духом большинство населения не знает (и слава Богу!).

С чего началось ваше увлечение чешуекрылыми?

Хорошо помню этот момент. Я был шпендиком-дошколенком. Мы шли с пляжа на острове в Красноярске. И на уровне своих глаз я увидел на кусте огромную бабочку. Причем, она, действительно, была огромная — крупнее махаона, который славится своим размером. Теперь-то я знаю, что та красавица, что меня поразила, была тополевым ленточником. Позднее, классе в пятом, я начал уже целенаправленно коллекционировать бабочек.

В семье к этому отнеслись с пониманием?

Родители поддерживали меня. Отец, инженер завода «Медоборудование», сконструировал мне шикарный прибор — ультрафиолетовую лампу для сбора насекомых. А мама любила ходить по грибы-ягоды и была рада моей компании. Потом она заинтересовалась лекарственными травами и более сорока лет занималась их сбором и пропагандой фитотерапии.

Очки плюс сачок равно «ботаник»? Ребята не дразнили?

Никогда. Во-первых, никто не видит, как ты ловишь бабочек, это, в своем роде, тайное действие. Во-вторых, у нас был спортивный и дружный двор. Мы все играли в футбол, баскетбол, настольный теннис. Друзей много было. Один, правда, иногда поддевал меня, мол, ученым станешь, профЭссором! Забегая вперед, скажу, что в классическом понимании ученым я не стал, не остепенился, хотя материалов хватает не на одну диссертацию. Тем не менее, наравне с настоящими профессорами и докторами наук меня активно приглашают на научные конференции и симпозиумы.

И, в третьих, у меня было еще одно увлечение — рисование. Стенгазеты начал рисовать чуть ли не в детсаду. В художественной школе проучился года три и бросил. Мать долго не могла мне этого простить, потому что по ее линии в роду все мужчины были профессиональными художниками. Ее отец, Иван Васильевич Кокин (погиб на войне) был довольно известным в Хабаровске художником, ему доверяли рисовать Ленина! Профессиональным художником был и родной брат мамы — Владимир Кокин. Понятно, что мама хотела бы, чтобы я тоже стал художником. А я любил рисовать животных и карандашные портреты своих друзей. Мог, конечно, и Ленина изобразить. В армии это пригодилось при оформлении Ленинской комнаты и разной наглядной агитации — даже два отпуска заработал за полтора года службы. Рисовал всегда после отбоя. Парни спят, а ты сидишь — плакатным пером выводишь буквы...

Сейчас совсем забросили рисование?

Не совсем. Последний раз рисовал в смешанной технике (карандаш-акварель-уголь) насекомых для Красной книги Тюменской области. Почти весь свой раздел оформил, сделал порядка 70 рисунков. Профессиональный художник подходит к рисунку бабочки более свободно, для него не играет роли, что всего лишь одна лишняя точка на крыле — это уже совершенно другой вид. Помимо собственно рисования нужны глубокие знания натуры.

После университета вы в действительно мечтали о тихой музейной гавани?

Тихой гаванью музей считают только те, кто там никогда не работал. Музей похож на муравейник, где на беглый взгляд, на поверхности, ничего не происходит, а на самом деле идет кипучая жизнь и каждый занимается своим делом. Для меня музей — это около двухсот экспедиций, более 2000 экскурсий за четверть века и множество командировок. Как-то в один год я шесть раз только в Москву съездил. Мы хотели спроектировать экспозицию нового музея на относительно высоком уровне и старались приобрести, насколько возможно, мировой опыт. Довелось побывать во Франции и Италии на салонах музейного оборудования, в США — в крупнейших музеях Нью-Йорка и Вашингтона. Смотрели витрины и электронику, а также насколько не чопорно и не скучно они подходят к музейному делу. Такая идея легкой подачи научного материала мне чрезвычайно близка.

Как вы, Павел Сергеевич, эволюционировали как ученый?

От простого сборщика насекомых — до соавтора «Красной книги Тюменской области», за которой стоят десятилетия экспедиций. Это предел моего творчества в науке. Второе издание «Красной книги» (надеюсь, выйдет в свет года через два) начали готовить с Тобольской биологической станцией РАН. Наверное, это последний проект, в котором я буду участвовать как энтомолог.

Вы ведь открыли новый вид бабочки...

Достижение смешное... В 1985 году я с коллегами насобирал на севере Тобольского района штук 30 бабочек, позднее они были признаны новым подвидом, который назвали аполлон мнемозина тюменская. В честь родного города и области. Гордился своим открытием лет двадцать. (посмеивается)

А что за жука в честь вас назвали? И почему?

Это мой коллега из Новосибирска (но уроженец Тюмени!), Роман Дудко, назвал жука — плотинник саянский Ситникова. Такой вот своеобразный подарок был сделан к моему 40-летию. Обитает где-то на Алтае, живьём я его ни разу и не видел...

Переход к экотуризму произошел естественным образом?

В музейных экспедициях я в этом плане наработал огромный опыт. И когда в музее встал вопрос о моем сокращении, я предложил компромисс — дать мне одно лето, чтобы попробовать себя в качестве туроператора под крышей детской экологической общественной организации «ЧИР». Мне это дело понравилось, туристам — тоже. За лето 2011 года было 11 выездов. Поэтому к следующему лету я был уже готов к профессиональному «плаванию» и стал заниматься уже только этим.

Это сезонная деятельность?

Планирую туры в разные регионы с учетом местного климата, конечно, но теперь мой сезон начинается сразу после Нового года — 2 января. В прошлые зимние каникулы мы ездили в культурно-познавательный тур в Красноярск, нынче были в Казани. В феврале — в Астане, в марте — в Ханты-Мансийске. Какой там шикарный палео-парк! Если бы такой объект был у нас, туристическая посещаемость извне была бы в разы выше!

Минувшим летом побывали в Крыму. Расквартировались в Алуште — там достопримечательности и по древности, и по природной красоте, и по редкости — высочайшего уровня! Одна Долина привидений чего стоит! Круче только Карагадский заповедник. Представляете, — скалы в этом заповеднике причудливы настолько, что даже природная гора Сфинкс вдвое больше знаменитого египетского собрата!

Прелесть Крыма еще и в том, что посещать его можно круглогодично, а смотреть там экотуристам — не пересмотреть!

По региону где бываете?

Каждый год по несколько раз вожу туристов в Тобольск и Абалак. В местном заказнике показываю девственные участки с редкими видами растений и свежими (не более суток!) следами пребывания диких медведей.

Среди туров выходного дня, пожалуй, самая интересная поездка — на кладбище мамонтов. Это российский эксклюзив! В среднем мы за день находим там по одному бивню, не считая сотни-полторы костей разных видов животных Ледникового периода. На самом деле это «кладбище» — очень маленькое место и сразу не догадаешься, что там такое богатство. У некоторых музеев, когда им это говоришь, глаза квадратные от восторга, они мечтают к нам присоединиться. А нам и не жалко! Наши региональные музеи уже прилично наполнены костями, отчего бы не поделиться. А вот если найдем косточку какого-нибудь редкого вида, — сурка или ископаемого вида зайца — делиться ни с кем не будем! Мелкие кости сохраняются гораздо реже и они пригодятся тюменским музеям.

А Ингальская долина интересна туристам?

Моё мнение, — надо показывать раскопы живьем, пока на них работают археологи. Либо музеефицировать эти раскопки и насыщать их копиями находок. А просто стоять у какого-то штыря и слушать лекцию на свежем воздухе — не так интересно. Надо сделать, как Геннадий Зданович в Аркаиме — соединить элементы классического музея и полноразмерных реконструкций. Там все это отлично работает!

Вы перестали гоняться за Снежным человеком и инопланетянами?

Побегу только тогда, когда появляются свежие сведения. О Снежном человеке таких сведений по нашему региону нет уже лет шесть. Если только будет свежий след — не больше суток! — рвану сразу! Моя цель — найти и сфотографировать это существо с предельно близкого расстояния, найти его шерсть для ДНК-анализа... Ну и видео снять, само собой. Та же ситуация с пришельцами. Как только наткнусь...

Вы путешественник?

В глазах людей путешественник — это бродяга, который в одиночку или в небольшой компании таких же, как он, колесит по белу свету, часто преодолевая себя.

Для меня путешественник — это фотограф-журналист, популяризатор окружающего мира. Я отношу себя больше к путешественникам образца позапрошлого века, таким, как Седов, Пржевальский... Например, пару весенних крымских поездок я уместил только в 20 газетно-журнальных статей, — по сути, это полноценная книга. На мой взгляд, вполне бюджетный вариант — донести информацию до почтенной публики на дисках, — там легко уместится несколько сотен страниц и тысячи красочных иллюстраций по тексту.

Впрочем, издать нескучную и познавательную бумажную книгу, хотя бы о дикой природе юга Тюменской области, было бы очень неплохо!

О каком маршруте мечтаете?

Все свои мечты мне пока удаётся реализовывать. На ближайшие годы — Южный Казахстан, плато Путорана. Ослабнет бесстыжий доллар, — полетим в не менее дружественные страны — на Кубу или во Вьетнам! Везде есть роскошные национальные парки. И даже кое-что загадочное, наукой пока необъяснимое...

Текст: Людмила Караваева. Фото: архив П.С.Ситникова.

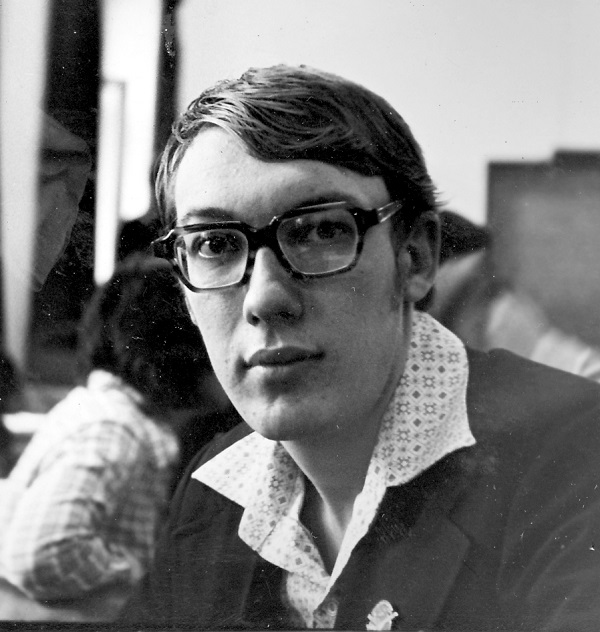

1. Комсорг. 1989 год. 2. Родители. 1961 г. 3. Париж (1994), музей естественной истории. 4. Авторская фотовыставка в Ялуторовске (2002). 5. Презентация Красной книги Тюменской области (2005). 6. В детской экспедиции ЧИР (2008). 7. Мечта о музейном комплексе Тюмени (2008).

Интересное в рубрике:

Известный тележурналист, автор множества документальных фильмов, в том числе и о событиях Великой отечественной вой...

Альберт Суфианов — врач-нейрохирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, деп...

В ее фотоальбомах значительное место занимают снимки со знаменитостями. Не теми звездами на час, что запо...

Известная шутка про альпинистов, которые покоряют горы, просто потому что видят их, прекрасно отражает характер Александра Ан...

Его опыт эксперта в судебной медицине может лечь в основу увлекательного детектива. Или романа, полного романтики и приключений....

Всего два года назад ее жизнь была расписана, как партитура. Планы, программы, гастроли, музыка, музыка, музыка. Она есть и сейчас...

Его детство пришлось на военное лихолетье. В юности мечтал о погонах военного летчика, но стал летчиком Гражда...

Этот год стал юбилейным не только для Тюменской области, но и для Александра Новика. В честь своего 65-летия Н...